2025年5月コラム「e-Health(イーヘルス)について」

Tere!(テレ=エストニア語での一般的な挨拶)

yourmarks.inc コラムニスト、エストニア在住の菱田です。

前回は、エストニアの基本的な医療制度についてご紹介しました。今回は、その続きとして「e-Health(イーヘルス)」、つまりエストニアの電子医療システムについて、少し詳しく掘り下げていきたいと思います。

エストニアは、世界でも有数の電子政府国家として知られていますが、それは医療の分野でも例外ではありません。2008年から本格導入されたe-Healthシステムは、患者の医療情報(診察記録、処方内容、検査結果など)を全国規模でオンライン上に一元管理するもので、医師・薬剤師・患者本人がそれぞれの立場で必要な情報にアクセスできる仕組みになっています。

このシステムによって、まず医師側の利便性が格段に上がりました。たとえば、患者が別の都市で受診した場合でも、その診療内容はすぐにオンラインで確認できるため、重複した診察や検査を避けることができます。特に専門医への紹介状が必要な場合、家庭医(Perearst)が患者の既往歴や最近の検査結果を確認しながら迅速に紹介対応を行うことができるため、時間のロスが大きく減っています。

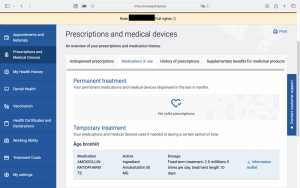

日本では、初診の場合問診票に、いろいろなことを記入しないといけないところが大半だと思いますが、エストニア国内では今までの診療内容がオンラインから確認できるため、いままで1度も利用したことのない病院に行っても、問診票に記入することなく診察を受けることができます。処方箋も同様に、オンラインで患者が服用中の薬や、過去の薬のアレルギー履歴などが確認できるため、特に高齢者や子供の患者には便利なシステムになっています。

一方で、患者側も多くの恩恵を受けています。自分の医療情報は「Digilugu (ディギルグ)」という患者ポータルサイトからいつでも閲覧可能で、これには過去の診察記録、処方履歴、検査結果、通院スケジュールなどが一覧で表示されます。さらに、自分の子どもや高齢の家族のアカウントに代理アクセスを設定しておけば、家族全体の健康管理を一元的に把握できるようになっているのです。

(Digiluguの画面)

処方箋に関しても、日本ではまだ紙の処方箋を使うのが一般的ですが、エストニアでは医師が処方内容を入力した瞬間に、全国の薬局のシステムに情報が即時反映されます。患者は処方箋を持参する必要はなく、身分証(IDカード)やデジタルIDを提示するだけで薬を受け取れます。この仕組みによって、薬の受け取りミスや処方内容の見落としも大きく減りました。

もう一つ注目すべきは、診察予約のオンライン化です。家庭医との予約は電話だけでなく、診療所ごとのオンラインシステムを通じて手軽に行えます。エストニア語のサイトが多いため、外国人にはややハードルが高い部分もありますが、英語対応が進んでいる都市部のクリニックも徐々に増えています。私自身は妻に任せっきりなのですが、子供の来院予約はオンラインで完結させているみたいです。

また、昨今のパンデミックを契機にビデオ診療やメール診療の対応も一部進んでおり、家庭医に相談する程度の症状であれば、通院せずとも自宅で診察・処方が完了するケースも見られるようになってきました。これは小さなお子さんを育てている家庭にとっては大きな助けになるでしょう。

ただし、課題もあります。例えば、システムは全国統一とはいえ、医療機関ごとに入力の丁寧さやスピードに差があるため、情報が不完全なまま残っているケースもあります。また、すべてがエストニア語ベースで設計されているため、外国人にとっては内容の完全な把握に時間がかかることもしばしばあります。さらに、高齢者層の中にはデジタル操作に慣れていない方も多く、サポートが必要な場面もあります。

これらの課題がありつつも利便性は実感しており、医療制度そのものが紙ベースに戻ることはまず考えられません。通院がストレスになるのではなく、情報が「見える」ことによって安心感を得られる。そういった意味で、e-Healthは医療だけでなく社会全体の信頼性にも貢献していると感じます。

次回のコラムでは、エストニアの「EMO(エーモー)」と呼ばれる緊急外来について、実際の体験を交えてお話ししたいと思います。

それではまた、

Nägemist!(ナゲミストゥ=エストニア語でのさようなら)